Quand on se lance dans un podcast, la question de la musique s’impose vite.

Elle structure l’espace sonore, marque des transitions et participe à l’identité du projet. Faut-il alors choisir une musique existante ou en créer une originale ?

À quoi sert la musique dans un podcast ?

Il faut commencer par dire qu’il n’y a pas de règles. Et quand bien même, on peut naviger entre les proposition. On peut choisir le formalisme d’un podcast standardisé, voire marketés, avec des us et coutûmes (dont son intro répétée à longueur d’épisodes). On peut emprunter les codes de la radio avec ses émissions à générique de début et de fin. Mais le podcast est aussi un média que l’on peut façonner à sa guise, avec toute sa créativité et sensibilité.

Et peut être qu’avant de décider entre choisir une musique existante ou envisager une création originale, il faut se demander : A quoi sert mon podcast ? Et à quoi sert la musique dans ce podcast ?

Les fonctions de la musique dans un podcast

Avant même de décider entre choisir une musique exisitante (ou plusieurs) ou se lancer dans la création d’une bande-son originale, il faut se demander : à quoi sert mon podcast ? Et quelle est la fonction de la musique dans ce podcast ? Voici quelques éléments pour éclairer votre réflexion :

🎵 Créer une identité sonore : c’est l’habillage du podcast, le générique, les jingles, les transitions qui donnent une couleur spécifique à l’ensemble. C’est un kit de base, suffisant dans bien des projets.

🕰️ Se déplacer dans le temps et l’espace : une musique signale un changement de lieu, une ellipse temporelle, permet de passer d’un témoignage à un autre, de laisser respirer l’oreille et la résonnance du propos sans perdre l’auditeur.

🔄 Marquer les transitions, créer des ruptures et des respirations : La musique permet aussi d’introduire un nouvel invité, un changement de séquence, de sujet, ou un moment clé du récit, et,marquer une réflexion ou un moment suspendu.

🎭 Accompagner une émotion ou une dramaturgie : elle souligne une tension, une montée dramatique, une pause, un silence signifiant. Tout est question de dosage, sans trop en faire. La musique doit exister sans s’imposer de manière grandiloquente.

🎙 Soutenir une voix off : parfois discrète, elle donne du relief, permet d’enrober la voix, lui donner de la présence, et parfois de parler moins et de signifier tout autant 🙂

Choisir une musique existante pour son podcast

Dans bien des cas, on choisit une musique existante. Par nécessité, par simplicité. La plupart des podcasteurs ne sont pas musiciens, tout le monde n’a pas un ami compositeur, et il existe aujourd’hui suffisamment de ressources pour trouver une musique qui fonctionne. C’est une solution pragmatique et efficace.

On peut puiser dans des bibliothèques musicales libres de droits, certaines gratuites, d’autres payantes, qui proposent un large choix de morceaux à l’image de Freemusic Archive, Youtube Audio library, Epidemic Sound, Museopen, Arlist.io, et bien d’autres.

Contrairement aux radios qui peuvent puiser dans des répertoires payants en s’acquittant des droits d’auteur et des droits voisins, les podcasteurs ont moins de choix. Mais il est possible de faire des trouvailles intéressantes, d’adapter plusieurs morceaux pour créer une cohérence sonore, et de structurer son podcast avec des génériques, jingles et virgules sonores.

Le principal inconvénient, c’est que la musique n’est pas unique. Un même morceau peut se retrouver dans plusieurs podcasts, voire dans des vidéos en ligne. Mais pour un format conversationnel, journalistique ou pédagogique, ce n’est pas un problème majeur : tant que la musique sert bien l’ambiance et le rythme du podcast, elle fait le job.

Créer une musique originale pour un podcast : l’exemple de Nos chaînons invisibles

Quand la musique devient un élément du récit à part entière, elle se doit d’être pensée dans une approche générale, en fonction du thème du podcast, de sa narration, de l’ambiance et du ton que l’on veut installer. Dans le cadre d’une série documentaire en podcast, il s’agit de créer une grammaire sonore cohérente, avec des éléments que l’on va retrouver d’un épisode à l’autre, mais aussi des choix spécifiques en fonction des personnages récurrents et des sujets traités. Certains thèmes sont réutilisés, tandis que d’autres sont créés sur mesure pour accompagner des moments particuliers. C’est ce qui s’est passé pour la production du podcast documentaire Nos chaînons invisibles.

Chapitré avec un prologue et 6 épisodes qui forment une suite, ce podcast documentaire explore le sujet de la naissance sous X, de l’adoption, et suit le parcours de personnes nées sous X à la recherche de leurs origines, et d’une mère de naissance qui a accouché sous le secret. Pour un tel sujet, et un tel podcast à la fois incarné par l’autrice Carine Fillot, mais aussi choral avec les personnages (Caroline, Paola, William, Charlotte, Monique et Virginia), il fallait construire une identité sonore propre à ce récit.

Composer une bande-son en dialogue avec la narration

C’est là que la collaboration avec Jérôme Voisin, musicien et compositeur, a pris tout son sens. Nous nous connaissons depuis longtemps : à l’époque où je programmais la musique indé et autoproduite sur Le Mouv’ (Radio France), je diffusais régulièrement les titres de son groupe Roken is Dodelijk. Plus de 15 ans après, nous travaillons ensemble pour la première fois sur une bande-son de podcast. C’est aussi la première fois qu’il compose pour un podcast, et la première fois que je réalise un podcast de nature documentaire. Et très personnel !

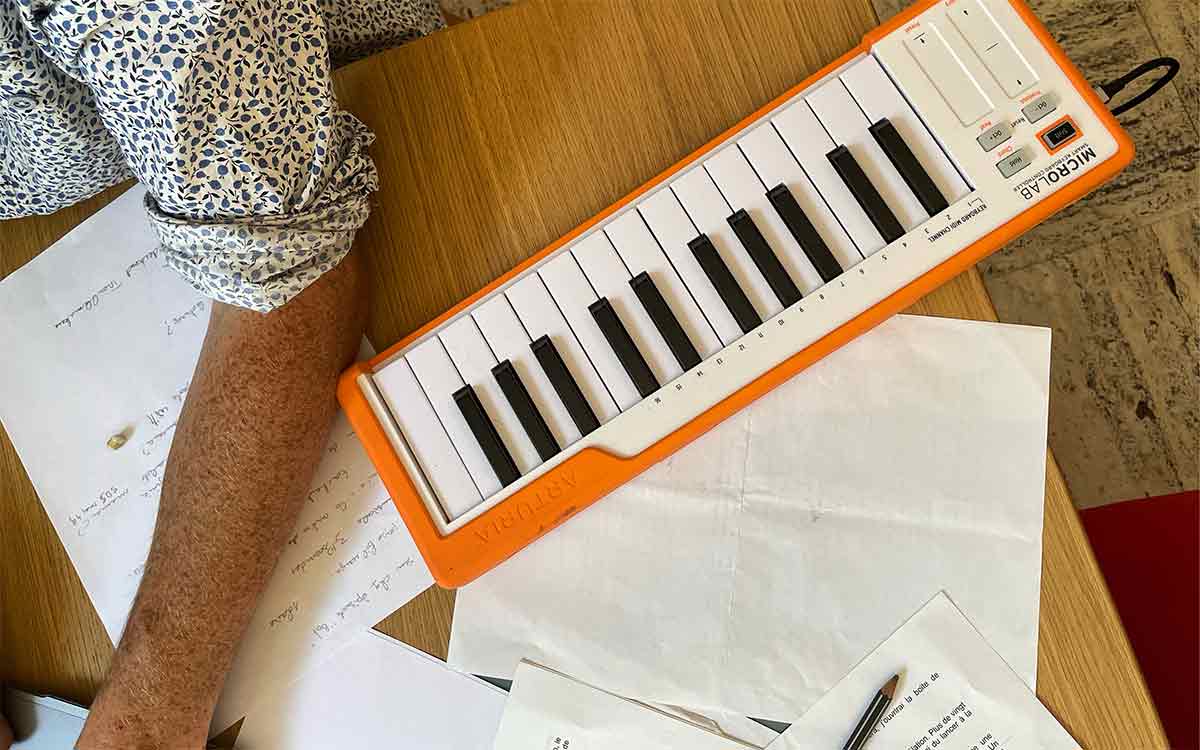

Nous avons travaillé dans sa maison, un espace où les jouets de ses enfants côtoient les guitares, les synthés et les enceintes. Avant de commencer, j’avais déjà fait un brief à Jérôme : je voulais quelque chose entre la musique de Roken is Dodelijk et celle d’un groupe islandais que j’affectionne particulièrement, Sigur Rós. À partir de cette base, nous avons construit la bande-son en ajustant, testant et affinant au fil des échanges.

L’enregistrement et la composition ont été pensés en plusieurs étapes avec un générique principal qui installe l’univers sonore de la série. Des variations et des motifs récurrents que l’on retrouve dans plusieurs épisodes. Et des compositions spécifiques pour certains témoignages, adaptées aux émotions et aux ambiances de chaque épisode.

L’un des choix décisifs a été la création du thème “mère-fille”, un motif musical avec des accords qui se complètent en fonction du récit et des personnages et qui accompagne la résonance des témoignages. Plutôt qu’un habillage figé, la bande-son fonctionne comme une grammaire sonore : certains éléments reviennent, d’autres se transforment, et parfois, il faut un nouveau thème pour accompagner un moment particulier.

Quand la musicalité devient une matière du récit

Dans Nos chaînons invisibles, il y a un épisode particulier : le manifeste. C’est un texte qui pose une déclaration, une affirmation collective :

“Nous sommes X, nous sommes l’inconnue d’une équation, nous construisons nos vies sur des variables inconnues…”

Ce texte, empreint d’oralité et de musicalité, est porté par les voix des témoins nés sous X. La musique originale ne fait pas qu’accompagner : elle soutient le rythme du texte, le prolonge et le laisse respirer. L’épisode repose sur un chaînon de voix, une polyphonie où chaque intervenant déclame une part du manifeste. Ce n’est pas une chanson, mais une composition où chaque élément trouve sa place dans une harmonie collective.

En conclusion, il faut garder en tête qu’il n’y a pas d’obligation à créer une musique originale. Certains podcasts n’en ont pas besoin. Mais dans d’autres cas, le son devient une matière à part entière, qui s’inscrit dans une réflexion globale sur la narration.

C’est peut-être ça, la vraie question à se poser : quelle place veut-on et peut-on donner à la musique, et pour quelle typologie de podcast et d’épisodes ?

En gardant en tête qu’il y a plein de manières de travailler la matière sonore et sa musicalité. Un spectre des possibles qu’on vous encourage à explorer !

Travailler la musique et la musicalité d’un podcast ne relève pas d’une recette.

Dans nos formations, nous abordons ces questions à partir des projets, des formats et des intentions de chacun, en lien avec l’écriture sonore, la réalisation et le montage.

FAQ - Musique et podcast

Faut-il absolument une musique dans un podcast ?

Non. Certains formats n’en ont pas besoin. Tout dépend de l’intention, du récit et de la place que l’on souhaite laisser à la voix et au silence.

Peut-on utiliser une musique existante pour son podcast ?

Oui, à condition de respecter les droits. Les bibliothèques musicales libres de droits offrent des solutions simples et efficaces pour de nombreux formats.

Quand créer une musique originale pour un podcast ?

Quand la musicalité devient une matière du récit : documentaire, série narrative, création sonore. Dans ces cas-là, la musique ne se contente plus d’accompagner, elle participe pleinement à l’écriture.